Musique visuelle

De la musique au-delà des frontières du son

Cet article est tiré de la thèse de l’auteur « De la musique au-delà des frontières du son »; certaines sections ont été modifiées pour publication dans eContact! 15.4.

[ English ] In this day and age, thousands of us are making music, moving across sonic frontiers and evolving freely from one media to the other, armed as we are with new devices whose possibilities we can’t even fathom yet. But as much as it appears inherent to digital arts, this decompartmentalization does not find its origin in the computer itself. Indeed, computing technology facilitates such a process but the desire to merge different media is almost as ancient as the story of media themselves. As far back as Antiquity, people tried to forge links beyond boundaries setting sounds and images apart. This yearning endured well into the nineteenth century and actually expanded through the development of experimental apparatus, notably that of “color organs”. But the moviemaking century that followed proved most fruitful for the creation of an important body of works, as well as an audiovisual language of the musical discourse. This is a story that continues to be written through the various expertise emerging from creative computing.

[ Français ] Nous sommes des milliers aujourd’hui à faire de la musique au-delà des frontières du son, à traverser en désinvolte les cloisons des différentes disciplines, armés de nouveaux outils dont nous commençons à peine à entrevoir les possibilités. Mais ce décloisonnement presqu’inhérent à l’art numérique n’a pas pour cause l’ordinateur. Ce dernier en facilite certainement l’exercice mais la recherche de rapprochements entre les différents médias est finalement presqu’aussi vieille que l’histoire des médias eux-mêmes. Dès l’Antiquité, certains cherchent à créer des liens au-delà des frontières établies entre sons et images. Cet intérêt se poursuit jusqu’au XIXe siècle et prend de l’ampleur au sein d’une lutherie expérimentale, celle entourant notamment les orgues de couleur. Mais c’est pendant le siècle du cinéma que se développe un important corpus d’œuvres ainsi qu’un langage audiovisuel du discours musical. C’est une histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui à travers les savoir-faire émergeant de l’informatique créative.

Introduction

Le décloisonnement entre les différentes disciplines artistiques ne constitue pas une nouveauté en soi. Les approches de la mixité dans les arts sont aujourd’hui multiples. Depuis les propositions audiovisuelles en provenance du cinéma, jusqu’aux installations sonores robotisées, jamais les propositions artistiques ne se sont déclinées en des formats aussi diversifiés. Cependant, l’engouement pour le multimédia dans les milieux musicaux demeure un phénomène encore relativement récent. La multitude des foyers où son intérêt se manifeste confirme par contre que les propositions artistiques sont plus que le fruit du travail de quelques illuminés.

Musique visuelle

Les musiques visuelles s’inscrivent sans équivoque sur le terrain balisé par cette mouvance. Celles-ci ont porté différents noms à travers l’histoire. 1[1. Musique visuelle, musique colorée, vidéomusique, colour-light-music, lumia, synchromy, musique audiovisuelle, light show, art numérique, pour n’en nommer que quelques uns.] Le terme « musique visuelle » et son équivalent anglais « visual music » est couramment utilisé pour dénoter le corpus d’œuvres dont la composante visuelle fait usage du support filmique. Il n’existe par contre pas de consensus aussi fort pour nommer les autres pratiques musicales qui s’exercent au-delà des frontières du son. Les œuvres précédant l’avènement du cinéma et utilisant des dispositifs mécaniques comme les orgues de couleurs sont appelées plutôt « musiques colorées », mais l’expression « colour-music » est aussi synonyme de visual music. Les œuvres plus récentes faisant usage des ordinateurs sont quelques fois nommées « musiques visuelles », mais on réfère aussi souvent à celles-ci en tant qu’art médiatique, art numérique ou encore « time-based art ».

La musique visuelle avant le cinéma

L’alliage entre son et image est souvent rattaché à l’histoire du cinéma, mais les prémisses entourant l’audiovisuel remontent en réalité à l’Antiquité. 2[2. Voir l’article de Benoît Kullman à ce sujet : « Fiat Lux: De la musique des sphères aux couleurs de l’arc-en-ciel », 8 Septembre 2009, Düsseldorf. [30 août 2013]] Les correspondances entre sons et couleurs ont pris racine en premier chez les Pythagoriciens, et cet intérêt se poursuit encore aujourd’hui. L’arrivée de l’électricité permet au XIXe siècle le développement d’une lutherie expérimentale avec entre autres l’orgue à couleur d’Alexander Rimington. Ces instruments audiovisuels donnent naissance plus tard au Lumia, un art de la couleur et du mouvement se voulant proche de la musique et qui ne donne pourtant rien à entendre. Mais c’est pendant le siècle du cinéma que se développe un corpus d’œuvres important ainsi qu’un langage audiovisuel résolument musical.

C’est en quelque sorte la petite histoire de cet art hybride dont je tente de retracer les contours ici, à travers un parcours parsemé de lectures personnelles. Je mets l’emphase sur le corpus d’œuvres proche du cinéma en débutant ce parcours au début du XXe siècle avec les propositions en provenance du cinéma abstrait. Je poursuis en abordant le cinéma non-narratif et l’art vidéo. Je boucle ce parcours par une réflexion sur la nature du langage audiovisuel associé à ces corpus d’œuvres.

Le cinéma abstrait

Futuristes

Parallèlement au développement des claviers à lumière commence au début du XXe siècle une recherche similaire au cinéma. Les possibilités offertes par le support filmique en terme de manipulation et d’organisation de la couleur viennent répondre aux besoins des artisans de la musique colorée se butant aux limitations des instruments mécaniques. Les futuristes italiens Bruno Corra et Arnaldo Ginna réalisent dès 1911 une série de neuf films abstraits en peignant directement sur la pellicule filmique. Ces derniers ont quelques années auparavant expérimenté avec un clavier à lumière fait maison nommé le « piano chromatique ». Afin d’étendre le spectre des couleurs au-delà de l’octave, les deux artistes ont ajouté quatre teintes à égale distance (4 rouges, 4 verts, 4 violets, etc.) par couleur étendant ainsi le spectre lumineux sur quatre octaves au clavier. Ces expérimentations s’avèrent limitatives (Corra 1973) et les deux artistes se tournent alors vers la peinture sur pellicule. Leur expérience est néanmoins rejetée par les futuristes qui, malgré une affection reconnue pour les progrès technologiques, rejettent encore à l’époque le cinéma comme discipline artistique (Lista 2001).

Der absolute Film

Quelques années plus tard nait en Allemagne le premier foyer du cinéma abstrait avec un groupe de quatre réalisateurs, soit Hans Richter, Walter Ruttmann, Oskar Fischinger et Viking Eggeling. À l’exception de Fischinger, ils sont tous peintres de formation. Ces derniers vont en quelque sorte poursuivre au cinéma les travaux encourus jusqu’à maintenant en lutherie expérimentale associée à la musique colorée. Lichtspiel Opus I (1921) et Opus II (1923) de Ruttmann (1887–1941) marquent le coup d’envoi d’un genre encore foisonnant de nouveauté presque cent ans plus tard. Au moment où Piet Mondrian et Wassily Kandinsky explorent de nouvelles avenues par l’abstraction visuelle, le support sur pellicule s’avère un moyen d’ajouter la dimension temporelle et le mouvement à ces nouvelles formes d’expression.

Ruttmann propose avec Lichtspiel Opus I une animation sur une musique du compositeur Max Butting (1888–1976). Contrairement aux environnements visuels proposés à l’époque avec les claviers à lumière, presque toujours associés à des œuvres musicales préexistantes, l’œuvre de Ruttmann et Butting se veut une proposition audiovisuelle unique, i.e. l’œuvre de Butting est écrite en vue du support visuel de Ruttmann et vice-versa. La dimension graphique de l’œuvre est réalisée en animation image par image où chaque cadre est peint sur un canevas de verre. Le propos visuel est articulé entre deux formes principales, soit une forme en vague, circulaire ou triangulaire, presque toujours attachée à l’une des extrémités du canevas, et une autre forme plus fluide qui traverse l’espace écranique tel un foulard transporté par le vent, rappelant vaguement les mouvements des bras d’un chef d’orchestre. Par alternance et superposition, ces deux éléments forment un contrepoint visuel qui est en réalité assez éloigné des mouvements de la musique. Plusieurs récurrences au niveau visuel n’ont pas de répercussions sur le plan sonore. De plus, le découpage formel de la musique et de l’image semblent la plupart du temps obéir à des agendas différents. Il y a bien quelques moments qui laissent entrevoir une représentation visuelle des mouvements de la musique, comme à 2:16, où une série de motifs descendants accompagnent une forme visuelle en demi-lune rouge dont les mouvements rappellent les contours mélodiques entendus dans la musique. Mais il faut attendre les œuvres d’Oskar Fischinger (1900–1967), dont entre autres le célèbre Allegretto, pour apprécier le raffinement des correspondances entre son et image qui ont fait le succès du genre.

Oskar Fischinger

C’est en quelque sorte en assistant aux premières projections des œuvres de Ruttmann que Fischinger trouve la voie sur laquelle il s’engage créativement jusqu’à sa mort en 1967. Du groupe des quatre pionniers associés aux matinées « Der absolute Film » à Berlin, il est le seul à avoir poursuivi sur cette avenue tout au long de sa vie, les autres s’étant tournés éventuellement vers un cinéma plus narratif, sauf pour Eggeling, mort en 1925 seulement un an après la projection de sa Symphonie diagonale.

Le pianiste Alexander László (1895–1970), dont on peut retracer les propositions en matière de musique colorée dans son livre Color-Light-Music (1925), fait appel à Fischinger dans les années 1920 pour réaliser la partie visuelle d’une tournée européenne. Habitué des claviers à lumière, László voit la partie visuelle réalisée par Fischinger faire usage plutôt d’un projecteur. Cette collaboration fait de Fischinger un des artisans reconnu du genre si bien qu’entre 1927 et 1936, l’Université de Hambourg organise quatre colloques internationaux de musique colorée, où Studie Nr. 5 du réalisateur est diffusée.

En 1935, Komposition in Blau / Lichtkonzert Nr. 1 est présenté à Berlin. L’œuvre consiste en une animation image par image d’environ quatre minutes sur une musique du compositeur Otto Nicolai (1810–1849). Réalisé à partir de morceaux de bois sculptés et puis colorés, des formes géométriques surtout carrés au début et présentées dans un environnement bleuté vont faire place graduellement à différentes formes circulaires présentées dans des teintes proches du rouge et de l’orangé. Remplie d’humour, l’œuvre témoigne d’un imaginaire visuel foisonnant tout comme d’une saisissante habileté à rendre visuels les mouvements de la musique.

Fischinger arrive ensuite en Amérique où il travaille chez Paramount. Son passage au célèbre studio de cinéma est de courte durée puisqu’il remet sa démission en 1936, alors qu’il travaille sur un film intitulé Radio Dynamics. En 1943, après avoir racheté à la Paramount les droits du film, il termine le projet qui sera intitulé finalement Allegretto. Sans aucun doute une des œuvres de musique visuelle les plus connus à ce jour, l’œuvre consiste en une animation image par image sur une musique du compositeur Ralph Rainger (1901–1942). Parmi les œuvres de Fischinger, il faut mentionner aussi An Optical Poem (1938) sur une orchestration de la seconde Rhapsodie hongroise de Liszt. Cette œuvre est la seule à avoir été sortie officiellement par une compagnie hollywoodienne d’envergure, soit la MGM. Fischinger qualifie d’équivalent visuel plutôt que de représentation visuelle pour décrire le ballet qu’effectue sur l’écran les formes géométriques colorées employées dans ses films. Son travail a influencé nombre de cinéastes venus après lui, dont Norman McLaren.

Dans les années 1940, Fischinger invente le Lumigraph, permettant de créer des formes lumineuses en direct. Le dispositif consiste en un cadre noir avec un écran en tissu blanc devant lequel est projeté une série de fines couches de lumières. Celles-ci sont projetées juste au devant du cadre de sorte que des formes lumineuses n’apparaissent que lorsqu’un utilisateur enfonce ses mains dans l’écran, amenant ce dernier au niveau des faisceaux lumineux. En retirant ses mains, l’écran reprend sa forme initiale et redevient noir. Il s’agit d’un dispositif permettant de jouer de la lumière au même titre qu’on puisse jouer de la musique, rappelant du même coup les claviers à lumière et autres inventions du genre. Fischinger fait quelques performances avec cet instrument dans les années 1950 en Californie. Vêtu entièrement de noir avec des gants blancs, ce dernier retirait parfois l’écran en usant directement de ses mains comme surface de projection.

Len Lye

Les parcours de Len Lye (1901–1980) et de Norman McLaren (1914–1987) se recoupent tout en traçant des trajectoires distinctes. Dans les années 1930, ils travaillent tous les deux en Angleterre au GPO Film Unit, l’unité de production de film du Ministère de l’information britannique pendant la deuxième guerre, avant de partir ensuite pour l’Amérique. Lye quitte pour New York en 1944 tandis que McLaren opte pour le Canada en 1941. Les deux deviendront des figures marquantes du cinéma expérimental.

Ils allaient par contre engendrer des corpus d’œuvres fondamentalement différents. Lye réalise en 1958 Free Radicals en grattant directement sur une pellicule exposée. En résulte un film d’environ quatre minutes où l’on peut apprécier une succession de lignes rappelant un certain art primitif. Néozélandais d’origine, l’intérêt de Lye pour les arts primitifs d’Asie du sud-est et d’Afrique allait mener l’artiste à travailler le mouvement en tant que tel, en dehors d’une correspondance imposée par la représentation visuelle du sonore. Ainsi pour Free Radicals, on entend bien une musique aux allures primitives cohabiter avec l’image sans toutefois coller à la musique. Exit ici le « mickeymousing » 3[3. Le « mickeymousing » est un genre de musique de film où chaque action visuelle est soulignée par le son.] auquel le cinéma abstrait, et plus particulièrement la musique visuelle, nous avait habitué jusqu’à maintenant.

Ayant épousé un large éventail de pratiques artistiques, Lye est aussi reconnu pour ses sculptures cinétiques. Que ce soit avec le Wind Wand (installée en 1999), une sculpture cinétique de 45 mètres installée à New Plymouth en Nouvelle-Zélande, ou encore avec le Water Whirler (installée en 2006), une sorte de fontaine cinétique installée à Wellington, le travail sculptural de Lye rappelle son intérêt pour le mouvement déjà présent dans son œuvre filmique. « Après tout, il y a des figures mélodiques, pourquoi n’existerait-il pas des figures de mouvements? » (Lye 1984). Les références à la musique sont fréquentes dans l’œuvre de Lye : des parallèles entre les propositions de Rimington, proposant un art de la couleur avec son « colour-organ », et ceux de Lye, optant quelques 70 ans plus tard pour la sculpture comme support du mouvement, sont à faire. En périphérie de la musique, l’expression des correspondances entre son et image (sur film ou sculptural) est passé avec Lye d’une investigation théorique sur les intervalles de la gamme chromatique à une recherche se rapportant davantage au gestuel.

Norman McLaren

C’est plutôt dans un esprit de continuité avec les travaux des quatre mousquetaires des matinées Der absolute Film que les œuvres de Norman McLaren se manifestent. Avec Dots (1940) et Boogie-Doodle (1941) le cinéaste poursuit un travail qui est présent déjà à l’époque du GPO Film Unit, en optant pour une représentation directe du son par l’image et vice-versa. Pour Dots, l’image et le son sont peints directement sur pellicule. Cette technique de synthèse sonore nommée le « son d’animation » est présentée en détail dans Pen Point Percussion (1951). En dessinant sur la partie audio de la pellicule filmique une série de figures, le cinéaste peut contrôler le volume du son par la taille des figures, le timbre par la forme et finalement la hauteur par la distance entre chaque figure.

Dès son arrivée au Canada, McLaren forme une équipe d’animateurs avec lesquels il collabore sur de nombreux projets. Begone Dull Care (1949), réalisé avec Evelyn Lambert, illustre les divergences entre les propositions audiovisuelles de McLaren et de Lye. L’œuvre se rapproche en effet du Free Radicals de Lye tout en proposant une écriture du mouvement calquée sur la musique. Cette proximité de l’image avec la musique, ce mickeymousing, a comme conséquence de procurer aux œuvres un mouvement proche de l’écriture musicale. Chez Lye, il y a bien mise en scène du mouvement sans pour autant y avoir écriture et ce tant au niveau de son cinéma que de son travail sculptural.

Au chapitre des films d’animation de McLaren, il faut mentionner aussi Blinkity Blank (1955), la série de films basée sur des musiques traditionnelles québécoises, dont Le merle (1958), Spheres (1969) sur une interprétation d’extraits du Clavier bien tempéré par Glen Gould, et finalement Synchromie (1971). Il réalise aussi des films de danse et des documentaires, dont Voisins (1952), pour lequel il reçoit un Oscar.

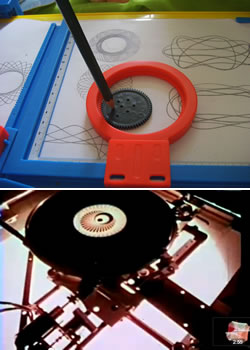

John Whitney

Il est possible d’apprécier l’arrivée progressive des ordinateurs et de leur impact sur le cinéma abstrait à travers l’œuvre de l’animateur américain John Whitney Sr. (1917–1995). Après avoir été actif pendant plus d’une vingtaine d’années dans les milieux du cinéma et de la télévision, Whitney fonde en 1960 la compagnie Motion Graphics Inc., où il commence à travailler avec des ordinateurs analogiques. Catalog (1961), réalisé à l’aide d’un dispositif mécanique contrôlé par un ordinateur aux dimensions avoisinant les quatre mètres de hauteurs, trace la voie à celui qui devient le premier artiste en résidence chez IBM en 1966. À travers une technique d’animation proche du spirographe 4[4. Le Spirographe (Hasbro) est un instrument de dessin inventé par Denys Fisher permettant de tracer des figures géométriques.], Whitney détourne un dispositif mécanique destiné initialement à des fins militaires afin de créer des animations impossibles à reproduire avec les techniques d’animation traditionnelles. L’ordinateur contrôle une série de servomoteurs servant à actionner un patron lumineux couplé à une caméra rotative. Tout ce processus finit par engendrer mécaniquement une composition visuelle algorithmique faisant appel à des formes géométriques proche de celles appartenant à la famille des hypotrochoïdes.

Après avoir laissé tomber l’aspect mécanique, il rend directement ses images par ordinateur et réalise en 1975 Arabesque sur une musique exotique de Manoochelher Sadeghi. Dans les années 1980, lui qui avait étudié la composition en France avec Leibowitz 50 ans plus tôt, compose lui-même la musique et les images à l’aide d’ordinateurs numériques. Des œuvres comme Spirals (1988) et Moondrum (1989) sont réalisées à l’aide du RDTD (Radius-Differential Theta Differential), un outil de composition assistée par ordinateur développé avec le programmeur Jerry Reed. Whitney investigue avec cet outil la relation entre timbre et couleur dans une recherche proche de celles mentionnées ci-haut entre couleurs et intervalles musicaux. Contrairement à McLaren, Whitney ne cherche pas à encadrer le développement de son langage visuel en fonction d’une représentation resserrée des mouvements de la musique. Le déploiement des algorithmes visuels s’effectue en parallèle aux environnements sonores utilisés. 5[5. Ornette Coleman pour Catalog et Terry Riley pour Matrix III.] L’image et le son cohabitent dans un contrepoint dont les ancrages s’expriment davantage au niveau de la grande forme.

Le cinéma abstrait s’échelonnant sur presqu’un siècle, la liste des artistes ayant contribué à son élaboration se dénombre par dizaines. Le parcours proposé ici est nécessairement incomplet, mais il retrace néanmoins l’itinéraire du genre depuis ses premières formulations en Allemagne dans les années 1920, jusqu’à sa transposition à l’échelle du globe et plus particulièrement sur les deux côtes américaines dès les années 1950.

Le cinéma non-narratif

Le cinéma non-narratif cohabite avec le cinéma abstrait dès ses premiers balbutiements. En 1925, aux côtés des films abstraits présentés aux matinées Der absolute Film à Berlin sont projetées aussi des œuvres de cinéastes français, entre autres Ballet mécanique (1924) de Fernand Léger et Entr’acte (1924) de René Clair, issues de la mouvance surréaliste.

Ces films, contrairement aux propositions géométriques de Richter ou Eggeling, font usage de matériau visuel concret présenté à travers un montage dont la nature première n’est pas nécessairement de servir le récit. Difficile de s’empêcher ici de faire des parallèles entre cette différence franco-germanique et celle qui va s’exprimer plus tard dans les musiques électroniques et concrètes d’après-guerre. Peut-être serait-il même légitime de penser que ces traits culturels musicaux prennent racines en premier lieu au cinéma.

Un autre parallèle avec l’électroacoustique française s’impose du même souffle. Le concept d’« objets convenables » 6[6. « Sont dits convenables les objets sonores qui semblent être plus aptes que les autres à un emploi comme objet musical. Pour cela ils doivent satisfaire à certains critères comme par exemple se prêter facilement à l’écoute réduite, donc ne pas être trop anecdotiques ou trop chargés de sens ou d’affectivité. » (Chion 1983)] formulé par Pierre Schaeffer (1910–1995), i.e. des objets musicaux suffisamment abstraits pour être susceptibles d’être entendus d’une oreille musicale, va s’adoucir et laisser place à l’utilisation de sons anecdotiques dans les œuvres acousmatiques des compositeurs issus de cette école. Dès les années 1960, des œuvres de compositeurs comme Luc Ferrari (1929–2005), par exemple avec Presque Rien no. 1 ou Le lever du jour au bord de la mer (1967–1970), viennent rompre avec l’électroacoustique classique et revendiquer l’usage du son référentiel. Une utilisation non pas dirigée vers l’expression d’une histoire ou d’un récit, mais plutôt vers la reconnaissance que la référence ne constitue pas un obstacle à la musicalité et qu’elle enrichit même l’écoute.

Cette perspective sur l’écoute est précédée d’une bonne trentaine d’années dans le cinéma non-narratif. Déjà en 1927, Walter Ruttmann, pourtant un des pères fondateurs d’une musique visuelle abstraite, tourne le dos au genre et s’oriente vers un cinéma concret proche du documentaire avec Berlin : Die Sinfonie der Großstadt. Sorte de carte postale d’une ville et d’une époque, ce film muet, dont les références au musical sont explicites, propose un amalgame d’images proches du documentaire sans toutefois les agencer de manière à former récit.

Dziga Vertov (1896–1954) réalise des films muets proche des propositions de Ruttmann et des surréalistes dès le début des années 1920. Son travail cinématographique appelé « ciné-œil », avec entres autres le célébrissime Homme à la caméra (1929), se rapproche du documentaire tout en multipliant les techniques cinématographiques expérimentales (images multi-couches, accélérés, ralentis).

Encore ici, la liste des propositions épousant les contours du genre est vaste, depuis les films multi-écrans présentés à l’exposition universelle de Montréal en 1967 (Francis Thompson, Alexander Hammid) jusqu’à la trilogie des Quatsi (1982–2002) de Godfrey Reggio en passant par les propositions de Ron Fricke avec entre autres son sublime Samsara (2011).

Stan Brakhage

Ce préambule sur le cinéma non-narratif nous mène à l’œuvre de Stan Brakhage (1933–2003). Les références à la musique sont multiples chez Brakhage, depuis le titre de ses œuvres (la série des Songs par exemple) jusqu’aux références directes à la musique visuelle vers la fin de sa vie :

I now no longer photograph, but rather paint upon clear strips of film — essentially freeing myself from the dilemmas of representation. I aspire to a visual music, a “music” for the eyes (as my films are entirely without sound-tracks these days). [Haller 1998]

Mis à part quelques films en début de carrière les œuvres de Brakhage proposent un alliage non-narratif d’images du réel au service d’une investigation introspective de la vision. Ainsi avec Window Water Baby Moving (1959) ou encore The Act of Seeing with One’s Own Eyes (1971), celui qui compte parmi ses élèves les créateurs du célébrissime dessin animé South Park, propose un agencement d’images, à mi-chemin entre un cinéma direct abstrait et un travail photographique, le tout sans le support du sonore. La musicalité se veut exprimée ici uniquement par le visuel.

L’art vidéo

Nam June Paik

En périphérie du cinéma abstrait, l’art vidéo commence à voir apparaitre ses premiers adeptes vers le début des années 1960. Nam June Paik (1932–2006), considéré comme le fondateur du genre, présente sa première exposition intitulée Exposition of Music — Electronic Television en 1963. Adepte du mouvement Fluxus et ancien élève de Stockhausen en 1958, la proximité des œuvres de Paik avec la musique sont multiples, depuis des performances en concert (du shampoing sur le pianiste David Tudor…) jusqu’au titre de ses œuvres Treize téléviseurs préparés (1963). Son usage de téléviseurs comme matériaux est un détournement sans précédent de cet objet. Dès 1963, il trafique des téléviseurs avec des aimants et les aborde comme un matériau sculptural. Que ce soit avec The More the Better (1988), composé de 1003 téléviseurs ou encore Concerto for TV Cello and Videotapes (1971), une performance avec la violoncelliste américaine Charlotte Moorman (1933–1991) où l’interprète joue d’un violoncelle composé de téléviseurs, l’objet est d’abord et avant tout sculptural et le contenu visuel est accessoire.

Nous sommes à milles lieux ici d’une représentation à la Fischinger des mouvements de la musique par l’image, aussi l’appellation musique visuelle est rarement utilisée pour qualifier l’œuvre de Paik. Mais l’absence de récit véhiculé par l’image rapproche son travail des milieux musicaux. À travers l’œuvre de Paik et des adeptes du genre qui ont suivi, l’art vidéo offre une nouvelle perspective en matière de correspondance entre son et image. Le mickeymousing est encore une fois délaissé au profit d’une approche de la vidéo comme objet de galerie, matière ou encore comme signal.

Steina et Woody Vasulka

Steina (1940) et Woody Vasulka (1937) s’installent à New York en 1965 et y fondent The Kitchen en 1971, un espace de diffusion pour les arts multidisciplinaires encore actif à ce jour. À l’instar des artisans du cinéma abstrait, travaillant l’image en mouvement en dehors de la représentation, les Vasulka explorent les technologies de la vidéo (traitement de signal, images matricielles, etc.) et les détournent à des fins créatives. Par exemple avec le corpus d’œuvres Matrix (1970–72), ils présentent en galerie un dispositif composé de six téléviseurs mettant en relief le phénomène de l’image cheminant à travers une matrice de moniteurs (Spielman 2004). Il s’agit ici d’une approche fondamentalement différente que celle du cinéma abstrait. L’image vidéo est approchée en tant que signal électronique. Dans ce contexte, la caméra devient davantage un instrument d’acquisition de signal et non à proprement parler d’images. Il y a distanciation entre le signal vidéo et le phénomène de la vision et, du même souffle, rapprochement avec d’autres média susceptibles d’être approchés de manière semblable, comme le son par exemple. Le signal vidéo peut devenir sonore et vice-versa.

Dans les années 1980 et 1990, Steina Vasulka, violoniste de formation, poursuit des recherches orientées autour des interfaces son / image et développe le ZETA au STEIM en Hollande. Il s’agit d’un violon électrique à cinq cordes muni d’une interface MIDI depuis lequel il est possible de déclencher différentes séquences vidéo préenregistrées ainsi que divers traitements à être appliqués à ces séquences (Violin Power 1978–2006). Après avoir été mise en veilleuse pendant des années par le cinéma abstrait, cette vieille idée de pouvoir jouer de la lumière (ou de la vidéo) à l’instar d’un musicien jouant des sons est encore bien présente. Un siècle après les premiers orgues à couleur et autres claviers à lumière, ces expérimentations vont être reformulées à travers les recherches entourant les nouvelles interfaces musicales.

Musique visuelle et culture populaire

Le light show

Il n’y a pas que les milieux d’avant-garde à avoir été pris par cette envie de combiner sons et images. En fait la forme d’« expanded cinema » (Youngblood 1970) dont les résonances dans la culture populaire sont les plus présentes est probablement les projections lumineuses psychédéliques des concerts de musique populaire. Les « lights shows » ont pris naissance aux États-Unis dans les années 1960 à San Francisco et New York avant de se propager en Angleterre et ailleurs.

À San Francisco, Jordan Belson (1926–2011) et Henry Jacobs (1924) organise entre 1957 et 1959 les Vortex Concerts au Morrison Planetarium, une série de concerts de musique électronique accompagnée de projections. Cette série de concerts mythique fait boule de neige et peu de temps après, l’usage de projections sur les murs des bars de San Francisco devient populaire. En 1962, plusieurs artistes dont Bill Ham apporte à San Francisco la technique du liquid light show, une technique de projection lumineuse proche de l’action painting 7[7. L’action painting est une technique qui privilégie l’acte physique de peindre en dehors de toute forme de représentation. En analogie avec les liquid light shows on pense à la technique du dripping rendu célèbre par Jackson Pollock (1912–1956).] faisant usage d’huiles colorées et de différentes matières servant à filtrer la lumière.

Chérie par les adeptes de la contre-culture hippie, un des premiers light show d’envergure est celui présenté en 1966 pendant le Trip Festival à San Francisco. Sorte de culmination de la folle épopée de Ken Kessey et ses Merry Pranksters (Wolfe 1968), quelques 6000 personnes sont invités à déguster du Kool-Aid agrémenté de LSD tout en écoutant le groupe Grateful Dead. Le tout est accompagné de projections psychédéliques à grande échelle rappelant étrangement le Lumia de Thomas Wilfred. L’intérêt pour les light show va s’estomper largement dans les années 1970 et suivre le déclin du mouvement hippie pour éventuellement renaitre vers la fin des années 1980 dans la mouvance techno. On ne lésine pas dans les rave party pour en mettre plein la vue. Les références au mouvement hippie sont parfois explicites comme avec la transe psychédélique ou psytrance, une sorte de techno dont le rythme se situe au-dessus des 125 battements par minute. À quelque part entre le LSD et l’exctasy, la transe est devenue une activité plus sportive.

Le vidéoclip

Le vidéoclip se rapproche des musiques visuelles tout en ayant sa propre histoire. Bien avant l’arrivée de chaines télévisuelles spécialisées comme MTV, les numéros de danse et de chants des premiers films jettent les bases d’un format audiovisuel encore important aujourd’hui. Le vidéoclip propose une relation entre sons et images où l’apport au discours des éléments musicaux va au-delà des propositions cinématographiques. Véritables mises en scène d’exécutions musicales ou chorégraphiques, même les propositions les plus publicitaires jonglent avec une représentation des mouvements de la musique et une narration souvent accessoire.

Léon Gaumont et le chronophone

Léon Gaumont (1864–1946) présente dès 1907 des phonoscènes 8[8. Les phonoscènes sont des courts métrages où la projection de l’image est synchronisée à un enregistrement phonographique.] où sons et images sont synchronisés par le chronophone, un dispositif de synchronisation entre cinématographe et phonographe. Les phonoscènes sont généralement des performances filmées usant de la technique de synchronisation labiale. Des enregistrements de chansons, d’airs d’opéra populaires ou d’airs d’opérettes sont réalisés avant de capter des images. Ces enregistrements sont ensuite diffusés pendant le tournage tandis que les acteurs ou chanteurs font semblant de chanter. L’enregistrement initial et la capture filmique sont ensuite diffusés en simultané, recréant ainsi l’illusion d’une performance musicale unique. Les phonoscènes sont généralement des plans séquences de courte durée soit entre trois et cinq minutes, le temps d’une chanson. Ils sont aussi parfois des scènes dansées et préfigurent le cinéma parlant d’une vingtaine d’années.

Parmi les réalisateurs ayant travaillé pour Gaumont, mentionnons Alice Guy (1873–1968), première réalisatrice de l’histoire du cinéma (Bachy 1993), qui y réalise une centaine de phonoscènes entre 1902 et 1906.

Busky Berkeley et la comédie musicale

Le chanteur de Jazz (1927) par Alan Crosland (1894–1936) est le premier film parlant (Arnoldy 2004) et marque le coup d’envoi du son et de la chanson au cinéma. Les films avec chansons, les comédies musicales et le cinédanse vont poursuivre le travail des phonoscènes qui sont maintenant intégrés à des films de plus longue durée. Mentionnons à ce chapitre le travail de Busky Berkeley (1895–1976) connu pour ses comédies musicales dans les années 1930. Les tableaux visuels réalisés par Berkeley sont forts saisissants et marqués par des chorégraphies complexes filmées sur de longs plans séquences. Par exemple, les films Gold Diggers (1935) et Footlight Parade (1933), où des plans en plongé à 90 degrés filment une chorégraphie abstraite recréant un kaléidoscope format géant (Fig. 9). Les références au cinéma abstrait (Fischinger, Ruttman) de l’époque sont explicites.

Soundies, Cinéphonies et Scopitones

Dans les années 1940, la Mills Novelty Company de Chicago, alors le plus grand fabricant de jukeboxes au monde, lance le Panoram, un jukebox muni d’un dispositif visuel. Les utilisateurs peuvent y regarder des soundies, sorte de phonoscènes dont la durée épouse celle des chansons filmées.

La société française Cameca commercialise ensuite dans les années 1960 le Scopitone, qui dispose d’un projecteur 16 mm (Fig. 10). Les films sont projetés sur un écran en verre dépoli de 54 cm qui lui donne l’aspect d’un téléviseur en couleurs, objet qui n’existait pas à l’époque. Les films projetés sont appelés des « scopitones » et reprennent l’idée des phonoscènes développées par Gaumont.

MTV

Les phonoscènes vont se retrouver plus tard au petit écran sur les chaines spécialisées comme MTV (Music Television). Le premier vidéoclip diffusé par la chaine en 1981 annonçait déjà tout un programme : Video Killed the Radio Star du groupe Buggles. Le genre connait ensuite une véritable explosion dans les années 1980 et 1990. Les longs plans séquences des premières phonoscènes font place à un montage resserré et synchronisé avec la musique. Le vidéoclip est aussi un terrain fertile pour l’exploration cinématographique. Stephen R. Johnson réalise en 1986 le vidéoclip pour la chanson Sledgehammer de Peter Gabriel (1950). Le clip utilise la technique d’animation en volume (stop motion animation) et connait un succès retentissant. Des liens sont à faire ici entre cette proposition et le film d’animation Les voisins (1952) de Norman McLaren.

Les impératifs entourant la diffusion de musique à la télévision a aussi imposé un support visuel à plusieurs musiques s’y adressant. Ainsi des environnements visuels parfois forts saisissants ornent les scènes d’émissions de télévision à succès comme Star Académie. Tantôt narratives mais souvent géométriques, ces images sont des références directes aux premières œuvres du cinéma abstrait.

Visualisation sonore

Les manifestations visuelles proche des light show vont aussi se trouver reformulées au sein de logiciels de visualisation sonore comme iTunes ou encore WinAmp. Depuis les premiers dispositifs de visualisation sonore développés par Atari en 1976 jusqu’aux formulations plus récentes, les algorithmes de représentation visuelle du signal sonore rivalisent de nos jours en raffinement et virtuosité et peuvent même être personnalisés par leurs utilisateurs. 9[9. Voir ici les plateformes développées par SoundSpectrum (G-Force, Aeon, Whitecap, Winter Wonders).]

Feux d’artifices

Finalement, il faut mentionner une autre forme de manifestations audiovisuelle populaire dont les racines remontent jusqu’au VIIe siècle en Chine : les feux d’artifices. Ces derniers ne sont pas toujours accompagnés de musique, mais les œuvres pyro-musicales s’apparentent aux musiques visuelles en plusieurs points. La non-représentativité au niveau de l’image et la synchronisation des éléments visuels et sonores font des feux d’artifices une sorte de musique visuelle se déroulant dans l’espace physique, libérée de la bidimensionnalité de l’écran. Parmi les œuvres célèbres mentionnons le Music for the Royal Fireworks (1749) de Händel (1685–1759). Il existe aujourd’hui de nombreux festivals et compétitions d’œuvres pyro-musicales à travers le monde dont les œuvres excèdent régulièrement les 30 minutes. 10[10. Les grands feux Loto-Québec (Canada), Festival d’art pyrotechnique de Cannes (France), Stockton Riverside Fireworks (UK), British Music and Fireworks Championships (UK), Thunder Over Louisville (USA).]

Encore la question du sens

Suite à ce parcours historique des musiques visuelles, je traite de la nature du langage audiovisuel de ce répertoire en abordant ce corpus d’œuvres depuis la question du sens. Je cherche à identifier les éléments qui en font un genre résolument inscrit sur le terrain de la musique.

La condition musicienne

Si jamais une place au niveau de l’image est accordée au récit, on ne parle plus alors de musique visuelle mais plutôt de cinéma.

« All art constantly aspires towards the condition of music » (Pater 1988). Cette phrase tirée de La renaissance de Walter Pater idéalise la musique, expression artistique qui selon l’auteur permet une intégration complète entre forme et contenu. Les autres arts étant par nature moins abstraits, ils ne parviendraient pas à accéder tout-à-fait à cet état spécifique de la condition musicienne.

Les propositions artistiques associées aux musiques visuelles semblent être orientées vers cette condition. Il ne fait aucun doute que la non-représentativité au niveau de l’image est un des vecteurs du genre et cet art du temps et du mouvement partage avec la musique des origines qui remontent jusqu’à l’Antiquité. Lorsque le discours audiovisuel fait place au représentatif, la dénomination « musique visuelle » devient plus hasardeuse. Si jamais une place au niveau de l’image est accordée au récit, on ne parle plus alors de musique visuelle mais plutôt de cinéma. Le discours audiovisuel per se s’efface au profit de la narration, comme si la présence du récit faisait ombrage au mouvement.

Dans L’audio-vision, Michel Chion aborde cette particularité propre au langage cinématographique. Le compositeur parle de valeur ajoutée afin de décrire l’apport du son et de la musique au cinéma. Par valeur ajoutée, il fait référence « à la valeur expressive et informative dont un son enrichi une image donnée » (Chion 2008) :

Mais si le son au cinéma est voco- et verbo-centriste, c’est d’abord parce que l’être humain, dans sa conduite et ses réactions quotidiennes, l’est aussi. Entend-il dans un bruit quelconque du voisinage des voix au milieu d’autres sons (souffle du vent, musique, véhicules), ce sont ces voix qui captent et centrent d’abord son attention. Ensuite, à la rigueur, il pourra, s’il les connait et s’il ne sait que trop bien qui parle et ce que cela veut dire, s’en détourner pour s’intéresser au reste. Ces voix parlent-elles dans une langue qui lui est accessible, il va d’abord chercher le sens des mots, ne passant à l’interprétation des autres éléments que lorsque son intérêt sur le sens est saturé. (Chion 2008)

Il y a dans ces quelques lignes l’expression de l’essentiel des divergences entre cinéma et musique visuelle. La narration relègue le mouvement en arrière-plan, que celui-ci se manifeste au niveau du son ou de l’image. Len Lye critique déjà dans les années 1930 cette autorité du mot au cinéma en idéalisant le mouvement des objets physiques : « We cannot expect physical things to articulate meaning, because they do not care what they mean; they care only about being. Indeed, in themselves they have no meaning beyond their distinct, exclusive will to be » (Youngblood 1970).Cette valorisation du discours formel se retrouve chez de nombreux compositeurs de musiques visuelles comme, entre autres, Jean Piché :

La musique demeure pour moi le vocable de l’infini et je m’y sens chez moi. Les œuvres vidéo que je fais sortent du même moule que la musique. C’est difficile à expliquer. […] L’image cinématographique est directe et notre implication avec elle nous fait oublier que c’est du cinéma. La musique ne fonctionne pas de la même manière. La musique nous engage de façon plus détachée. On s’y perd aussi, certes. Mais on s’y perd dans la matière même qui la constitue. Au cinéma, on se perd dans la représentation à travers la matière. Le narratif est le cinéma. La musique est l’expérience du temps pur, sans l’inconvénient d’une histoire. La musique de film est donc obligatoirement un effet sonore émotif et ne peut pas être autre chose qu’un soutien à l’illusion cinématographique. (Piché 2003)

De l’invention musicienne jusqu’au regard réduit

Des points de vue semblables ont été exprimés dès les débuts des recherches entourant les musiques concrètes avec entre autres le concept d’« écoute réduite » proposé par Pierre Schaeffer :

L’écoute réduite est l’attitude d’écoute qui consiste à écouter le son pour lui-même, comme objet sonore en faisant abstraction de sa provenance supposée ou réelle, et du sens dont il peut être porteur. […] [E]lle consiste en quelque sorte à dépouiller la perception du son de tout ce qui n’est « pas lui » pour ne plus écouter que celui-ci, dans sa matérialité, sa substance, ses dimensions sensibles. (Chion 1983)

Qu’il soit question de faire de la musique avec des sons concrets ou encore avec des images, il semble que les compositeurs cherchent à recréer avec les autres médias un contact similaire à celui proposé par l’écoute de la note de musique. Ceci est tributaire d’une intention d’écoute que Schaeffer qualifie d’invention musicienne.

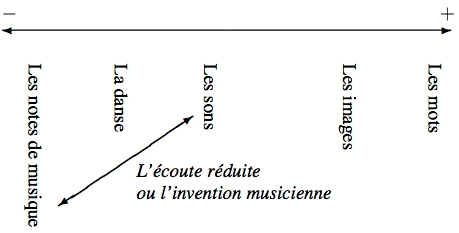

La figure à droite propose une organisation des différents médias en ordre croissant par rapport à la densité des liens qu’ils entretiennent avec le réel. 11[11. Il va sans dire que le tableau n’a aucune valeur scientifique, il n’existe que pour appuyer les observations de l’auteur.] À l’extrémité droite du tableau il y a les mots, de loin le média dont les liens avec le réel sont les plus denses. Les mots véhiculent toujours une charge référentielle, le signifié, qui consiste en une représentation mentale d’une chose, d’une idée ou d’une information quelconque sur le réel. À toute fin pratique, il est impossible de faire usage des mots dans un dessein d’abstraction pure. 12[12. Il faut mentionner par contre que certains cas de figure marginaux, comme la poésie sonore, se rapprochent de l’abstraction pure.] Même si certains auteurs tendent vers l’abstraction — on pense ici à des auteurs comme Samuel Beckett ou encore Francis Ponge — il n’en demeure pas moins que les mots sont toujours associés à un sens. En parcourant le tableau vers la gauche, les autres médias sont disposés de manière à pouvoir observer une progression décroissante de la densité des renvois au réel. Ainsi il y a les images, les sons concrets, la danse et finalement, à l’autre bout du spectre sémantique, la note de musique, un do dièse de violoncelle par exemple, de loin le média dont les liens avec le réel sont les plus ténus. L’invention musicienne consiste donc à écouter les sons concrets comme s’ils étaient des notes de musique, i.e. comme s’ils ne contenaient aucune ou peu d’informations sur le réel. L’absence de narration au niveau du son laisse place à la perception du mouvement, et par conséquent permet l’écoute musicale. Dans le contexte des musiques visuelles, l’invention musicienne est appliquée au média image. L’écoute réduite fait alors place à un certain regard réduit, témoignant ni plus ni moins d’une intention de manipuler et de regarder des images avec un œil musical.

La musique est-elle signe?

Cette conception de la signification en musique présentée jusqu’à maintenant dans ce chapitre est celle du formalisme musical, qui revient au critique et musicologue allemand Eduard Hanslick (1854–1885). « Dans son essai Du Beau dans la musique […], Hanslick donnait de la musique une définition simple, à savoir […] “des formes auditives en mouvement” » (Tarasti 2008, 14).

Le mystère entourant la signification musicale est largement partagé dans les différentes communautés musicales. Plusieurs musiciens sont réputés avoir dit que parler ou écrire sur la musique revenait à danser sur l’architecture. Dans la même veine d’idées et avec un humour cinglant, Frank Zappa a donné sa propre définition du journalisme rock : « People who can’t write, doing interviews with people who can’t think, in order to prepare articles for people who can’t read. » 13[13. Il existe une certaine confusion quant à la paternité de cette expression. Les musiciens Laurie Anderson, Steve Martin, Frank Zappa, Martin Mull, Elvis Costello et Thelonius Monk sont réputés en avoir fait référence.] D’autres déclarations plus sirupeuses avancent que la musique s’adresse directement au cœur. Il n’est pas nécessaire de faire le procès de ces déclarations. Il va sans dire que le fait d’écrire et éventuellement de lire sur la musique n’en augmente pas seulement la compréhension mais amène aussi à en enrichir l’écoute. Néanmoins une question persiste : est-ce que la musique est un signe? Qu’est-ce qui est véhiculé par ces signaux?

L’intention de signifier

Les propos de Walter Pater, en début de cette section, sur la condition musicienne lui feraient probablement répondre par la négative. Pour lui, la musique n’est pas un signe, elle ne renvoi à rien d’autre qu’aux sensations qu’elle procure. Pater prône une existence vouée à la recherche de la sensation, que celle-ci provienne de la nature, des hommes ou de l’art. Cela dit, l’hédonisme de Pater semble avoir rencontré une vive opposition à son époque. On peut imaginer que des propos semblables ne fassent pas l’unanimité dans les milieux académiques anglais plutôt conservateurs du XIXe siècle. Même si on se sait aujourd’hui plus dégourdis, il serait tout de même réducteur de ramener les musiciens à de simples usines à sensations. Ceux-ci sont souvent pris du désir de transmettre davantage et d’investir leurs œuvres de symboles. La musique du compositeur Charles Ives (1874–1954) par exemple est une véritable forêt de symboles. On pense ici aux critiques sur la société américaine des Three Places in New England ou encore à la portée plus spirituelle du The Unanswered Question. On pense aussi au magnifique Noir de l’étoile de Gérard Grisey (1946–1998) dont les résonances renvoient jusqu’aux étoiles 14[14. Le compositeur intègre des sons de pulsar dans cette œuvre écrite pour six percussionnistes.] et à la fragilité de l’existence.

Le symbolisme en musique n’est pas non plus exclusivement du ressort des compositeurs, il peut s’exercer à rebours par l’auditeur. Pour l’anthropologue français Claude Lévi-Strauss (1908–2009), la musique serait un langage ou les mots (les sons) seraient dénués de sens (signifié). Selon lui, « à l’écoute d’une musique nous ressentons le besoin “irrésistible” de la doter de significations. En d’autres termes, l’auditeur imprègne de sens la musique » (Tarasti 2008, 14). La musique peut ensuite faire l’objet d’une lecture plus anthropologique, détachée de l’écoute, et il est possible d’y dégager des éléments de sens même à partir des propositions les plus abstraites. Les auteurs Eric Salzman et Thomas Desi livrent un exemple fort intéressant à ce sujet :

The Cold War marked a period of deep divisions. In Western Europe, innovation in art was connected to the destruction of the past and new commitment to leftist and communist ideology. Ironically, in Stalinist Eastern Europe, such inovation was regarded as formalist and subversive (and was, in fact, often a form of anti-Stalinist protest). And, even more remarkably, innovation and avant-garde experimentation were regarded in America as a symbol of liberalism, freedom, and anti-communism and even received government support as an anti-communist weapon in the Cold War! (Salzman et Desi 208)

Que l’avant-garde musicale d’après-guerre ait pu faire l’objet de lectures parfois contradictoires n’a pas pour effet d’invalider celles-ci. Elles sont le reflet de systèmes de valeurs et la musique les suscitant porte en elle-même ce potentiel de signification. Il y a fort à parier que le sens associé à cette musique continuera d’évoluer et de donner lieu à d’autres lectures.

Imprégner ou non la musique de sens répond donc d’une intention. Le phénomène est complexe et mérite l’attention de spécialistes. Je n’ai pas la prétention ici de faire avancer le débat. Par contre, l’ambigüité entourant la signification musicale me parait beaucoup plus éloquente. Elle jette un éclairage sur les musiques visuelles qui est enraciné dans la nature même du son. Comme s’il existait une apparente similarité entre la perception de l’abstraction en général comme un composite de mouvements, de formes et de couleurs et la perception du « sens » en musique. Le sens qui émane des images en provenance des musiques visuelles se veut proche de celui rencontré en musique. Ce rapprochement répond d’une intention (regard réduit) qui est celle d’inscrire l’image sur le terrain du musical.

Un tel questionnement par rapport aux mots ou aux images représentatives ne se pose pas avec les mêmes précautions. Le sens dont ils sont porteurs s’adressent à nous de la même manière avec laquelle nous sommes habitués à faire sens avec le monde : par les mots. La musique, et par extension la musique visuelle, est une invitation à échapper à cette condition et à prendre un autre chemin pour y accéder.

Aux confins du sens

En guise de conclusion à ce chapitre sur le sens, voici quelques propos sur la musique de Charles Rosen qui méritent ici un chapitre à eux seuls :

Qu’est-ce que comprendre la musique? Il est relativement facile de répondre à cette question, si on la pose à un niveau très modeste. Comprendre la musique, c’est tout simplement ne se sentir ni dérouté ni agacé par elle. […] Il est bien naturel de chercher hors de la musique, ou au-delà, ce qui peut pour un temps lui faire porter une signification précise. Mais elle ne reconnaitra jamais la primauté du contexte auquel on la subordonne trop commodément, fût-il social, historique ou biographique. En paraphrasant la mise en garde grandiose de Goethe aux savants, on peut dire : ne cherchez pas derrière les notes, elles sont elles-mêmes la doctrine. (Rosen 2002)

Conclusion

Avec la démocratisation des ordinateurs au début des années 1990, les outils de manipulation d’images et de sons, limités jusqu’alors à un nombre restreint de spécialistes, vont prendre diverses formes et voir le nombre de leurs usagers atteindre des proportions de masse. C’est un véritable océan de possibilités qui s’offre aujourd’hui aux artistes, depuis les systèmes d’édition non-linéaire et autres plateformes logicielles jusqu’aux communautés virtuelles entourant le creative coding. Au final, presque tous les champs du savoir ont été affectés par cette mouvance et la musique visuelle en fait partie.

De pair avec la démocratisation des outils, l’ordinateur constitue aussi un point de convergence entre les médias. Les interfaces informatiques offrent des perspectives sur la création qui transcendent souvent le cloisonnement médiatique classique et conditionnent même les approches. Cet accroissement des ponts entre les médias, et plus précisément entre le son et l’image, est valable d’un côté comme de l’autre, multipliant du même coup les perspectives depuis lesquelles la musique visuelle est approchée. Du même souffle, avec l’ordinateur se présentent aussi de nouvelles manifestations du savoir-faire, l’artisanat pouvant s’y exprimer au niveau de la programmation informatique ou de la conception d’algorithmes, au même titre que l’artisanat d’autrefois.

Nous sommes des milliers aujourd’hui à faire de la musique au-delà des frontières du son, à traverser en désinvolte les cloisons des différentes disciplines, armés de nouveaux outils dont nous commençons à peine à entrevoir les possibilités. Mais ce décloisonnement presqu’inhérent à l’art numérique n’a pas pour cause l’ordinateur. Ce dernier en facilite certainement l’exercice, mais la recherche de rapprochements entre les différents médias est finalement presqu’aussi vielle que l’histoire des médias eux-mêmes. Dès l’Antiquité, certains cherchent à créer des liens au-delà des frontières établies entre sons et images. Cet intérêt se poursuit jusqu’au XIXe siècle et prend de l’ampleur au sein d’une lutherie expérimentale, celle entourant les orgues de couleur. Une histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui à travers les savoir-faire émergeant de l’informatique créative.

Références

Abel, Richard. The Ciné Goes to Town : French Cinema, 1896–1914. University of California Press, 1994.

Arnoldy, Édouard. Pour une histoire culturelle du cinéma. Liège : Editions du Céfal, 2004.

Bachy, Victor. Alice Guy-Blaché (1873–1968) : La première femme cinéaste du monde. Paris : Institut Jean-Vigo, 1993.

Castel, Louis-Bertrand. L’optique des couleurs, fondée sur les simples observations et tournée surtout à la pratique de la peinture, de la teinture et des autes arts coloristes. Paris, 1740.

Corra, Bruno. Abstract Cinema — ChromaticMusic. The Documents of 20th-Century Art : Futurist Manifestos. New York : Ed. Umbro Apollonio, 1973.

Chion, Michel. Guide des objets sonores : Pierre Schaeffer et la recherche musicale. Paris: Buchet/Chastel, 1983.

Chion, Michel. L’Audio-Vision: Son et image au cinéma. 2e édition. Paris: Armand-Colin, 2008

[Clarke, Arthur?]. Computers: Challenging Man’s Supremacy. New York : Hobel-Leiterman Productions, 1976.

Fischinger, Elfriede. Writing Light. Center for Visual Music. Disponible en ligne à http://www.centerforvisualmusic.org/WritingLight.htm [Consulté le 30 avril 2014]

Goodman, Nelson. Langages de l’art. Trad. J. Morizot. Nîmes : Éditions Jacqueline Chambond, 1990.

Haller, Robert A. First Light. New York : Anthology Film Archives, 1998.

Karlstrom, Paul J. (Éd.). On the Edge of America : California Modernist Art, 1900–1950. Los Angeles : University of California Press, 1996.

Keefer, Cindy. Space Light Art — Early Abstract Cinema and Multimedia, 1900–1959. White Noise. [Catalogue de l’exposition]. Melbourne : ACMI — Australian Centre for the Moving Image, 2005.

Kremer, Joseph-François. Les formes symboliques de la musique. Paris : L’Harmattan, 2006.

Kivy, Peter. Music Alone : Philosophical Reflections on the Purely Musical Experience. New York : Cornell University, 1990.

Kivy, Peter. Introduction to a Philosophy of Music. Clarendon Press, 2002.

Kullmann, Benoit. De la musique des sphères aux couleurs de l’arc-en-ciel. Dusseldorf : Neuroland-Art, 2009. Disponible en ligne à http://www.bkneuroland.fr/articles.php?pg=927 [Consulté le 30 avril 2014]

László, Alexander. « Color-Light Music. » 1925.

Lista, Giovanni. Le Futurisme : Création et avant-garde. Paris : Éditions L’Amateur, 2001.

Lye, Len. Figures of Motion : Len Lye, Selected Writings. Auckland : Auckland University Press, 1984.

Nattiez, Jean-Jacques. La musique, les images et les mots. Montréal : Éditions Fides, 2010.

Pater, Walter. The Renaissance: Studies in Art and Poetry. Oxford, UK 1988.

Peacock, Kenneth. « Instruments to Perform Color-Music. » Leonardo 21/4 (February 1988), pp. 397–406.

Piché, Jean. « Vers une mécanique de l’imaginaire… » Circuit 4/1 & 2 (1993, « Électroacoustique-Québec : L’essor ».

Piché, Jean. « De la musique et des images. » Circuit 13/3 (2003), « Électroacoustique: Nouvelles Utopies ». Disponible en ligne à http://www.jeanpiche.com/Textes/images.htm [Consulté le 28 avril 2014]

Rimington, Alexander Wallace. Colour-Music, The Art of Mobile Colour. Londres : Hutchinson, 1912.

Rosen, Charles. Aux confins du sens. Paris : Éditions du seuil, 2002.

Schaeffer, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris : Éditions du Seuil, 1966.

Salzman, Eric, et Thomas Desi. The New Music Theater; Seeing the Voice, Hearing the Body. New York : Oxford University Press, 2008.

Spielman, Yvonne. Video and Computer : The Aesthetics of Steina and Woody Vasulka. Montréal : Fondation Daniel Langlois, 2004. Disponible en ligne à http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=461 [Consulté le 30 avril 2014]

Scriabine, Alexandre. Prométhée ou le poème du feu, Op. 60. Berlin : Editions Russes de Musique, 1911.

Silvestrini, Narciso. IdeeFarbe [IdeaColour]. Farbsysteme in Kunst und Wissenschaft [Catalogue de l’exposition]. Zurich : Baumann and Stromer, 1994.

Stefanovic, Ana. La musique comme métaphore : La relation de la musique et du texte dans l’opéra baroque français, de Lully à Rameau. Paris : L’Harmattan, 2008.

Tarasti, Eero. La musique est-elle signe? Paris : L’Harmattan, 2008.

Treib, Marc. Steina and Woody Vasulka : Machine Media. San Francisco Museum of Modern Art, 1996.

Valeur, Bernard. Sons et couleurs : de la science à l’art. Futura-Sciences, 2012. Disponible en ligne à http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-sons-couleurs-science-art-1460 [Consulté le 30 avril 2014]

Wolfe, Tom. The Electric Kool-Aid Acid Test. New York : Farrar, Straus and Giroux, 1968.

Youngblood, Gene. Expanded Cinema. New York : E.P. Dutton Inc., 1970.

Social top